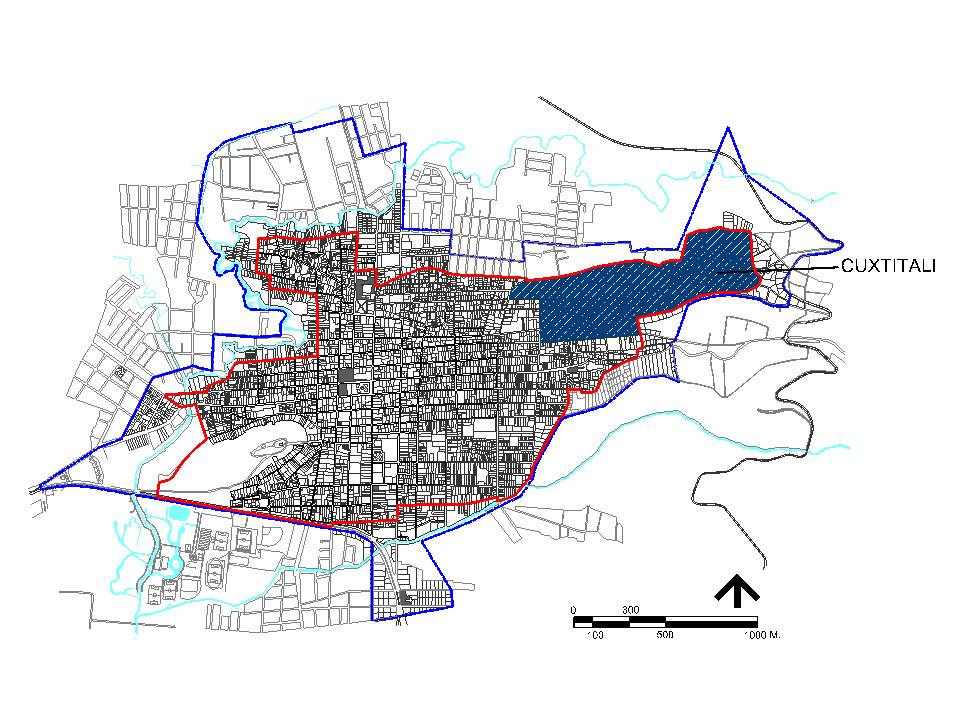

Justo antes de las 8:00 a.m. del domingo 20 de octubre de 2024, los feligreses salían de la iglesia católica de Cuxtitali, un barrio situado a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Los Altos de Chiapas, el estado más sureño y más pobre de México. La misa acababa de terminar y los feligreses abrieron sus paraguas y se abrigaron con sus chales al salir a la fría lluvia matinal. Al otro lado de la plaza, el sacerdote jesuita de cincuenta años de la parroquia, Marcelo Pérez, se apresuraba hacia su Ford blanco, aparcado en una calle adyacente.

Una vez en el coche, el padre Marcelo llamó a una asistente de la parroquia que vivía cerca con su familia para avisarle que se dirigía a otra iglesia y que la recogería de camino. Mientras hablaban por teléfono, ella oyó el estallido de un disparo, un grito y luego un grito resignado: «Ay, ay».

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran como el Ford avanza lentamente por la calle antes de chocar suavemente con un coche aparcado. La asistente, que me pidió que no revelara su nombre, recuerda haber agarrado a su padre y haberse subido a un taxi. En cinco minutos llegaron al coche del padre Marcelo. Estaba rodeado por una veintena de feligreses, pero no había policía. Le dijeron que el tirador llevaba una sudadera con capucha y una gorra deportiva, pero no pudieron verle la cara. Iba a pie, con un cómplice en una motocicleta esperando para llevarlo. Había agujeros de bala en la ventanilla del conductor y, dentro, el padre Marcelo estaba muerto.

Durante más de dos décadas, el padre Marcelo había luchado por los derechos de los indígenas pobres de Chiapas. Hasta el 40% de la población del estado es indígena (predominantemente maya), y el padre Marcelo era del pueblo tzotzil, descendientes directos de los mayas que habitaban la región antes de la conquista española. Chiapas es una región extremadamente empobrecida; un tercio de su población trabaja en pequeñas parcelas de maíz y frijol, una forma tradicional de agricultura que tiene un significado espiritual para los mayas, pero que no ha proporcionado un sustento suficiente durante décadas. Durante años, los agricultores indígenas complementaban sus ingresos con la migración estacional a las plantaciones de azúcar, las fincas de café y los ranchos ganaderos, pero muchas de esas explotaciones han cerrado. Ahora, dos tercios de los habitantes de Chiapas viven en la pobreza, casi la mitad en la pobreza extrema. El salario medio diario de un indígena en el estado es equivalente a menos de cinco dólares.

El asesinato es una práctica generalizada en todo México, en gran parte debido a los cárteles de la droga que se han infiltrado en todos los aspectos de la vida. Según Amnistía Internacional, más de 450,000 personas han sido asesinadas en el país desde 2007, con más de 100,000 desapariciones. En Chiapas, la violencia ha aumentado vertiginosamente desde 2021, cuando hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinaron a El Junior, hijo del líder local del cártel de Sinaloa. En los diez meses previos a la muerte del padre Marcelo, aumentaron las desapariciones y los desplazamientos, y la tasa de homicidios se incrementó en más del 60 % con respecto al año anterior. Teniendo en cuenta esta escalada, no es de extrañar que más de 500,000 habitantes de Chiapas –el 9% de la población– hayan emigrado a Estados Unidos.

Últimamente, el cártel de Jalisco ha intentado hacerse con el lucrativo negocio de Sinaloa en la frontera entre Chiapas y Guatemala, luchando con granadas propulsadas por cohetes, drones y camiones blindados conocidos como “narco-tanques”. Pueblos enteros han sido abandonados durante semanas: el pasado mes de julio, casi seiscientos habitantes de Amatenango de la Frontera huyeron a Guatemala. Y la infiltración de los cárteles parece haber vuelto al ejército mexicano cada vez más nervioso y violento. En octubre, después de que un camión de contrabando se negara a obedecer las órdenes de un pelotón del ejército, los soldados abrieron fuego y mataron o mutilaron a dieciséis personas. La mayoría eran migrantes desesperados procedentes de Egipto, Nepal, Pakistán y Cuba.

Un fiscal especial de la Fiscalía General especuló que no hay un solo municipio en Chiapas que no esté dominado por los cárteles; de hecho, su infiltración es tan extensa que se ha vuelto imposible de medir. En Chiapas, los dos centros de resistencia son los zapatistas —los insurgentes revolucionarios que mantienen sus propios sistemas de salud y educación y aspiran a la autosuficiencia agrícola— y los mayas conocidos como el pueblo creyente. Marcelo era un líder vocal en la comunidad; su asesinato ha asestado un duro golpe a su capacidad para desafiar a los cárteles.

El pueblo creyente está afiliado a la Diócesis Católica Romana de San Cristóbal de las Casas, que tiene una historia de activismo social que se remonta a 1960, cuando Samuel Ruiz García se convirtió en obispo. Ruiz comenzó su mandato como conservador, pero cuando la teología de la liberación se extendió por la Iglesia latinoamericana en la década de 1960, adoptó una «opción preferencial por los pobres» y centró su ministerio en los mayas empobrecidos de su diócesis. Ruiz aprendió cuatro lenguas mayas. Luchó contra prácticas racistas, como la prohibición de que los indígenas caminaran por las aceras durante el día o por cualquier lugar de la ciudad por la noche, e incorporó gradualmente a las misas locales una serie de prácticas indígenas que el Vaticano finalmente aprobó en 2024.

Ruiz se jubiló en 2000. Nadie en Chiapas recogió su legado con más fuerza que el padre Marcelo. Al igual que Ruiz, tenía un talento innato para la mediación. A lo largo de décadas, se convirtió en un activista clave en defensa de los derechos de los indígenas en la región. La influencia de Marcelo fue aún más profunda porque fue el primer sacerdote nativo de lengua tzotzil en una región azotada por el racismo contra los indígenas.

Debido a sus valientes posturas, el padre Marcelo estuvo en constante conflicto con las autoridades. Era bien conocido por su desconfianza hacia la policía. Sabía que no estaba a salvo de la violencia: lo golpearon en la calle, le aflojaron las ruedas del coche y una vez le conectaron el cable de arranque al depósito de gasolina. En el momento de su muerte, había una recompensa de un millón de pesos por su cabeza.

A pesar de todo ello, durante más de una década, desde su nombramiento en 2011 como párroco de la localidad chiapaneco de Simojovel, encabezó marchas por la paz que parecían crecer constantemente. En septiembre de 2024, encabezó una marcha de 30,000 personas hacia Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, durante la cual instó a la recién elegida presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador entrante de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a que se tomaran en serio los problemas del estado. De lo contrario, dijo, «podría estallar».

En las últimas tres décadas, 80 sacerdotes han sido asesinados en México, más que en cualquier otro lugar del mundo. El padre Marcelo no era el sacerdote más famoso del país, pero su reputación como intrépido opositor a la ola de ilegalidad que azota Chiapas era inigualable. Tras su asesinato, aumentaron los ataques contra el personal de la Iglesia y los activistas de derechos humanos. Existe un temor generalizado de que, en ausencia del padre Marcelo, los cárteles estén mejor posicionados que nunca para dominar los gobiernos locales e infligir violencia al pueblo de Chiapas.

Al norte de San Cristóbal se extiende la región de Los Altos, con montañas onduladas y recortadas cubiertas de maizales y pequeños bosques que descienden hacia el norte y el este, hacia la selva tropical, la llanura costera de Tabasco y el golfo. El padre Marcelo nació en Los Altos en 1974, en el pequeño pueblo de Chichelalhó. Era un niño tímido con un tartamudeo pronunciado que creció trabajando la tierra en la finca de maíz y frijoles de sus padres.

“Sabía lo que era que te miraran por encima del hombro”, me contó un antropólogo que lo conocía. Janet Schwartz, una historiadora del arte estadounidense que abrió una tienda de ropa en San Cristóbal a principios de la década de 1980, recuerda al joven Marcelo y a su madre entrando con retales de tela para vender. “Iba descalzo”, recuerda Schwartz, “y era terriblemente tímido”.

A los quince años se fue al seminario, donde, según un compañero sacerdote, aprendió por primera vez no solo el español, sino también “las categorías de pensamiento occidental”. En 2002, poco después de terminar el seminario, el padre Marcelo fue nombrado párroco de Chenalhó, un municipio de habla tzotzil cerca de Chichelalhó. Era un cargo importante porque, entre otras razones, Chenalhó había sido escenario de uno de los acontecimientos decisivos que siguieron al levantamiento zapatista de enero de 1994.

Este levantamiento de doce días tomó por sorpresa a México. Comenzó el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un acuerdo que los zapatistas predijeron acertadamente que paralizaría la economía local basada en el maíz. Dado que el levantamiento fue llevado a cabo en gran parte por y para la población indígena de Chiapas, los más pobres entre los pobres, gozó de una enorme popularidad entre la población mexicana. Pero las fuerzas de seguridad mexicanas se mostraron profundamente hostiles. Más tarde, ese mismo año, incluso mientras el Gobierno y los zapatistas negociaban públicamente un acuerdo de paz, el ejército, con el conocimiento del Gobierno, instituyó un programa secreto, el Plan Chiapas, para entrenar y equipar a escuadrones paramilitares con el fin de desatar la violencia no solo contra los zapatistas, sino contra cualquier comunidad del pueblo creyente que apoyara sus ideales progresistas.

El 22 de diciembre de 1997, en la aldea de Acteal, en Chenalhó, un grupo de católicos del pueblo creyente, pertenecientes a una organización pacifista de la sociedad civil conocida como Las Abejas, se vio envuelto en la violencia de uno de estos grupos paramilitares financiados en secreto por el Gobierno. Las Abejas se habían refugiado en una pequeña capilla y sus alrededores, lo suficientemente cerca de la violencia como para oír los disparos y ver el humo que se elevaba de las aldeas cercanas. Pensaban que, como eran religiosos y no habían hecho nada malo, Dios los protegería. Pero cuando los paramilitares, liderados por un grupo conocido como Máscara Roja, llegaron a la capilla, se lanzaron a una matanza frenética y ejecutaron a cuarenta y cinco Abejas, en su mayoría mujeres y niños. (El número de víctimas se cuenta a veces como cuarenta y nueve, incluyendo cuatro fetos arrancados del vientre de sus madres con machetes).

El Gobierno mexicano intentó inicialmente desestimar la masacre como “violencia intercomunitaria”, pero los horribles detalles, incluido el intento del ejército de destruir las pruebas a la mañana siguiente, provocaron la indignación internacional. Los miembros de bajo rango de Máscara Roja fueron finalmente enviados a prisión, pero varios de ellos fueron puestos en libertad en 2009 tras cumplir condenas relativamente cortas. El Gobierno tardó veintitrés años en admitir su propia implicación. Cuando finalmente lo hizo, en una rueda de prensa celebrada por la Secretaría de Gobernación en 2020, el Gobierno ofreció a las Abejas reparaciones, entre ellas nuevas carreteras, becas y mejoras en las infraestructuras eléctricas y de agua. Algunos las rechazaron, argumentando que el Gobierno se había negado a procesar a los autores intelectuales de la masacre. El expresidente Zedillo Ponce de León, presunto uno de los principales impulsores de la contrainsurgencia clandestina, encabezaba la lista.

Sin embargo, los ataques regulares contra las comunidades indígenas continuaron durante tanto tiempo que, finalmente, los hijos de los miembros de Máscara Roja y otros escuadrones paramilitares se convirtieron en lo que se conoce como neoparamilitares. Estos hombres armados no trabajan para el Gobierno, sino para los cárteles. En 2020, Simón Pedro Pérez López, un miembro muy respetado de la junta directiva de Las Abejas, declaró a un periodista: “Vemos con nuestros propios ojos que los hijos de quienes mataron a nuestras familias se están uniendo ahora a las filas de nuevos grupos paramilitares y acosan a las comunidades indígenas”.

El padre Marcelo estudió en el Seminario de Santa María de Guadalupe, en Tuxtla Gutiérrez, una institución con reputación de conservadora desde el punto de vista teológico. Pero cuando llegó a Chenalhó, la historia de violencia en Acteal le impactó de inmediato. “Acteal me iluminó”, declaró a un periodista uruguayo en 2022: “Tenía miedo, pero veía que la gente de Acteal era libre”.

La activista indígena Guadalupe Vázquez Luna destacó lo significativo que fue para los lugareños escuchar por primera vez una misa oficiada por un hablante nativo de tzotzil. “No es lo mismo cuando la gente traduce”, me dijo. “Fue hermoso, fue muy importante”. Vázquez Luna había sobrevivido a la masacre de Acteal. Su padre, catequista, recibió un disparo en la cabeza. Su madre también fue asesinada; mientras Vázquez Luna yacía junto a ella fuera de la capilla, sintió cómo la bala entraba en el cuerpo de su madre.

Sin embargo, a pesar de la importancia de su liderazgo en Chenalhó, el padre Marcelo se enfrentaba a un grave problema. A pesar de la notoriedad de la masacre de Acteal, el Gobierno continuaba con su programa de guerra de baja intensidad contra los zapatistas y las comunidades del pueblo creyente. En 2002, miles de lugareños habían sido expulsados de sus tierras, muchos de ellos obligados a huir a las montañas. Algunos recurrieron a láminas de plástico como refugio. Muchos sufrían malnutrición. Mientras el padre Marcelo trabajaba para organizar la ayuda a los desplazados, comenzó a recibir amenazas.

Al principio, el padre Marcelo se mostró reacio a desafiar a la autoridad, pero, según me contó José Alfredo Jiménez Pérez, miembro tzotzil de Las Abejas, la tradición de activismo no violento de la organización lo transformó. “Denunciaba el abuso del alcohol y las drogas”, dijo un periodista que lo conocía bien. “Denunciaba a los narcos con regularidad, de forma más directa que los obispos”. En palabras de Luz Rodríguez, asistente parroquial en Chenalhó, pasó de ser un “conejito” a un “león”. La represalia no se hizo esperar. Después de hacer campaña contra un plan del Gobierno que habría reasentado por la fuerza a los indígenas desplazados en una nueva aldea modelo, la casa parroquial fue incendiada. Más tarde, dos hombres lo golpearon en la calle.

En 2011, temiendo por la vida del padre Marcelo, la diócesis de San Cristóbal lo trasladó a Simojovel, a unos 50 kilómetros al norte, un centro de extracción de ámbar controlado por la familia Gómez Domínguez. Como muchas familias dominantes a lo largo de la historia de Chiapas, son mestizas, es decir, no indígenas. En Simojovel, reanudó rápidamente su activismo y ayudó a formar la organización medioambiental y de derechos humanos Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio. “Las autoridades tienen nuestras demandas en sus manos”, declaró el grupo a Ángeles Mariscal, del medio online Chiapas Paralelo.

Basta de asesinatos, basta de prostitución, basta de narcotráfico, basta de políticos narcos, basta de tráfico de armas, basta de tráfico de personas. Exigimos agua limpia, un hospital digno para nuestros enfermos y mejores condiciones en las carreteras.

Comenzó a encabezar marchas de protesta. Dos mil personas participaron en la primera, en marzo de 2014, y cuatro mil en la segunda, en junio de ese mismo año. En octubre, las filas de los manifestantes habían aumentado a 15 000 personas.

Según la prensa, fue la familia Gómez Domínguez la que puso un precio de un millón de pesos por la cabeza del padre Marcelo. También amenazaron con “hacer como en Acteal”, es decir, quemar la iglesia del padre Marcelo en Simojovel y a todos los que estuvieran dentro. Mientras tanto, Marcelo mantenía informado al gobierno estatal de sus actividades. En un momento dado, le ofrecieron un coche blindado.

Y luego estaba la situación en Pantelhó, un ejemplo paradigmático del dominio municipal de los cárteles en la región. Pantelhó llevaba mucho tiempo controlada por otra familia mestiza, conocida como Los Herrera. Según Luis Hernández Navarro, editor de opinión del diario La Jornada de Ciudad de México, los negocios de Los Herrera incluyen “el tráfico de drogas, migrantes y armas, así como el robo de coches”. Una persona relacionada con las fuerzas del orden de Chiapas me dijo que Los Herrera estaban aliados con el cártel de Jalisco, aunque es difícil confirmar esos vínculos.

Lo que está claro sobre Los Herrera es que son extraordinariamente violentos. Según se dice, reclutaban pistoleros profesionales de Campeche, Veracruz y Sinaloa. La revista mexicana Proceso describió al patriarca de la familia, Austreberto Herrera, como un hombre que “lo resolvía todo a tiros”. Actualmente se encuentra en prisión por asesinar a dos familiares que se burlaron de su hijo, Daylí Herrera de los Santos, por su labio leporino. El propio Daylí está en prisión bajo sospecha de haber ordenado el asesinato del fiscal de Chiapas Gregorio Pérez Gómez, que había sido designado para investigar la violencia en Pantelhó; Pérez Gómez fue asesinado a tiros por sicarios que circulaban en motocicleta en las calles de San Cristóbal en agosto de 2021. Según la diócesis de San Cristóbal, unos doscientos habitantes del pueblo han sido asesinados durante los veinte años de reinado del terror de los Herrera.

La mayoría de los habitantes de Pantelhó son indígenas pobres, muchos de ellos afiliados a Las Abejas o a los zapatistas. Toda la población del pueblo vive por debajo del umbral de la pobreza y más de la mitad en condiciones de pobreza extrema. Son en gran parte los indígenas pobres los que han sido víctimas de la violencia de Herrera.

En junio de 2021, un grupo de residentes de Pantelhó solicitó a las autoridades estatales que hicieran algo al respecto y pidió ayuda a Simón Pedro Pérez López, miembro de la junta directiva de Las Abejas. Pérez López redactó una carta en la que documentaba una serie de asesinatos recientes en Pantelhó y la entregó discretamente a las autoridades del estado de Chiapas. Sin embargo, la noticia se filtró y los sicarios encontraron a Pérez López en el mercado de Simojovel con su hijo pequeño. Ejecutaron a Pérez López de un disparo en la cabeza.

Ese asesinato puede haber sido un paso demasiado lejos para Los Herrera. Para los indígenas pobres de la región, y para el pueblo creyente en particular, Pérez López era un importante líder moral. A principios de julio, dos días después del asesinato de Pérez López, decenas de hombres fuertemente armados y encapuchados ocuparon el centro de Pantelhó. Se identificaron como El Machete, una organización de autodefensa que representaba a las aldeas de Pantelhó. En una declaración a la prensa, dijeron que no tolerarían más a los narcotraficantes, los sicarios ni los narcopolíticos. Querían poner fin a las invasiones de tierras, las confiscaciones de propiedades comunales, la impunidad de los criminales y la represión de los indígenas.

Tres semanas después, El Machete regresó a Pantelhó para detener a veintiuna personas a las que acusaban de ser los sicarios de Herrera, entre ellas cinco miembros de la familia Herrera. Quemaron sus casas, esposaron a los acusados a un quiosco en medio de la plaza del pueblo y explicaron que, dado que las autoridades de Chiapas se habían negado a proteger a los habitantes de Pantelhó, lo harían ellos mismos. El Machete cargó a los cautivos en camionetas y los llevó a la aldea cercana de San José Buenavista Tercero, donde fueron sometidos a un interrogatorio público. Tres personas del grupo fueron declaradas inocentes o liberadas. Los otros dieciocho, incluidos los cinco Herrera, desaparecieron.

Cuando, tras las desapariciones, El Machete compareció ante la prensa, el padre Marcelo apareció con ellos. Siempre había aconsejado soluciones no violentas y, para muchos espectadores, su presencia significaba su deseo de mediar en las diferencias de la región. En un momento dado, un periodista preguntó a un portavoz de El Machete por los desaparecidos, y el padre Marcelo se mostró visiblemente angustiado. Esas imágenes bastaron a Los Herrera para convencer a la Fiscalía General de Chiapas de que dictara una orden de detención contra el padre Marcelo. Pero la Fiscalía nunca ejecutó la orden, posiblemente porque conocía la defensa de la no violencia por parte del padre Marcelo, o quizá porque él no había estado presente en el interrogatorio.

Inmediatamente después de las desapariciones, los Herrera formaron su propia unidad de autodefensa, llamada Ejército Civil Indígena, y contraatacaron, dejando el centro de Pantelhó como un pueblo fantasma, con los edificios municipales acribillados por los impactos de bala. Desde entonces, la violencia se ha extendido a la vecina Chenalhó. Decenas de personas han sido asesinadas y otras 3.400 han sido desplazadas.

En junio de 2024, debido a este recrudecimiento de la violencia, el Gobierno mexicano pospuso las elecciones municipales de Pantelhó. Lo volvió a hacer en agosto. Pero el 30 de septiembre, en las últimas horas antes de que terminara el mandato de todos los legisladores de Chiapas, un pequeño grupo de representantes nombró unilateralmente a una lista de Los Herrera para encabezar un Gobierno provisional de Pantelhó. Esa decisión ha sido impugnada en un tribunal federal y se han convocado nuevas elecciones. Pero el gobierno interino llegó al poder justo a tiempo para hacerse con el control del presupuesto de 18 millones de pesos a principios de octubre.

Tres años antes, preocupada por la seguridad de Marcelo, la diócesis lo había trasladado de nuevo a San Cristóbal. Fue nombrado párroco de Guadalupe, que incluye la iglesia de Cuxtitali, y se convirtió en el responsable de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal. El tamaño de sus manifestaciones siguió creciendo, culminando en la marcha por la paz de 30,000 personas en septiembre, que por primera vez incluyó a las otras dos diócesis de Chiapas.

A pesar de sus éxitos en San Cristóbal y del rápido crecimiento de su movimiento, según todos los indicios, el padre Marcelo seguía obsesionado por no haber podido detener la escalada de violencia en Pantelhó y sus alrededores. Tras las elecciones de finales de septiembre, el gobernador entrante utilizó brevemente al padre Marcelo como mediador y, según fuentes de seguridad, lo apartó de repente. Tras años de amenazas contra su vida, en 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (una rama de la Organización de los Estados Americanos) ordenó a México, Estado miembro, que le proporcionara seguridad, pero él antepuso sus principios a su vida y rechazó los guardaespaldas. “Va contra el Evangelio que alguien muera para que yo viva”, declaró a un periodista. Poco después fue asesinado.

En cuestión de días, las autoridades de Chiapas detuvieron al presunto autor del asesinato, un pequeño narcotraficante conocido como El Kalimba o El Rey de Cristal. Fue recluido en El Amate, una prisión de máxima seguridad de Chiapas. Pero a finales de noviembre, un reportero de radio de Chiapas señaló que El Kalimba y un coche lleno de sus familiares habían sido secuestrados por desconocidos mientras circulaban por las afueras de la prisión. Las autoridades no dieron ninguna explicación.

El Kalimba fue detenido de nuevo por la policía municipal de San Cristóbal en marzo. Tras el asesinato del padre Marcelo, la presidenta Sheinbaum prometió una investigación federal sin impunidad. (Según el centro de estudios México Evalúa, más del 93 % de los delitos investigados en México quedan impunes). Sin embargo, tras nueve meses, el caso parece estancado y es probable que la impunidad siga reinando.

La muerte del padre Marcelo muestra a los habitantes de Chiapas lo cerca que están del abismo político. Antes de la reelección de Donald Trump, el precio habitual para ser introducido ilegalmente en Estados Unidos era de 15,000 dólares, según me contó un experto en inmigración de una universidad mexicana. Para un indígena, reunir esa cantidad de dinero no solo implica pedir prestado a familiares, sino también solicitar préstamos con intereses usureros y poner como garantía tierras, casas, coches y cualquier otra cosa. Los que logran llegar a Estados Unidos pueden enviar a sus familias sumas de dinero inimaginables. El año pasado, cerca de 1000 millones de dólares llegaron a San Cristóbal desde Estados Unidos, lo que la convirtió en la ciudad mexicana con más remesas.

La promesa de Trump de deportar a millones de migrantes indocumentados a México es profundamente desestabilizadora. A finales de abril, más de 3,500 personas ya habían sido abandonadas en un aeropuerto de Tapachula por aviones operados por GlobalX Airlines, el mismo misterioso servicio chárter que en marzo trasladó a inmigrantes venezolanos a El Salvador, incluso después de que un juez dictara una orden judicial contra las deportaciones. Si miles de migrantes más se ven obligados a regresar a Chiapas, me dijo Gabriela Coutiño, corresponsal de Proceso en Chiapas, sería catastrófico. “La mayoría de las comunidades de Chiapas apenas cuentan con servicios básicos para la población actual, y mucho menos con puestos de trabajo o garantías laborales”, afirmó.

“Si, además, los migrantes que entran en México por el sur, a través de la frontera con Guatemala, ya no fueran solo de paso, sino que se vieran obligados a quedarse, se produciría una tormenta perfecta… Tendrían que unirse a los cárteles para sobrevivir.”

Durante décadas, el padre Marcelo fue quizás el disidente político más abierto de una de las regiones más conflictivas de México. Cuando presionaba para encontrar soluciones, podía llegar a mostrarse desafiante. En privado, sin embargo, era temeroso. Según el periodista Pablo Ferri, en las semanas previas a su asesinato, llamó a sus amigos más cercanos y lloró. Su asistente en la Iglesia de Guadalupe me contó que escuchaba obsesivamente una balada titulada “El martes me fusilan”, sobre un católico asesinado por su fe. “Matarán mi cuerpo inútil”, dice la canción, “pero nunca, nunca, mi alma”.

“Padre Marcelo’s Last March” The New York Review of Books, July 24. Copyright © 2025 Peter Canby