El mundo en foco | Columna de análisis

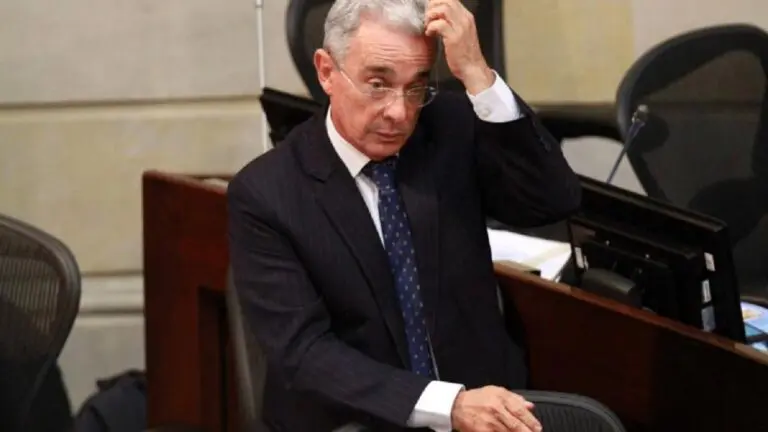

La intromisión del gobierno de Estados Unidos en el ejercicio de la justicia en países como Brasil y la Argentina se ha extendido esta semana a Colombia. El lunes 28 de julio, el expresidente de la República, Álvaro Uribe (2002-2010), fue hallado culpable, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por la jueza Sandra Heredia. La funcionaria pudo probar los contactos del abogado Diego Cadena, representante de Uribe, con el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en una cárcel de Bogotá, para que este no vinculara al expresidente con los paramilitares, para lo cual debía desdecirse de declaraciones anteriores.

Inmediatamente después, las autoridades de Estados Unidos condenaron el fallo, lo cual se ha convertido en una práctica cotidiana cuando los reos son sus aliados. Es el caso de Brasil cuando el 9 de julio, Donald Trump amenazó con aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas al vincularlo con el juicio en curso contra Bolsonaro, al que calificó como una “caza de brujas que debe terminar inmediatamente”, porque constituye una “vergüenza internacional”. A pesar de la vocación negociadora de Lula, el miércoles 31 de julio, Trump oficializó los aranceles –aunque exceptuó algunas partidas– después de firmar una orden ejecutiva que acciona la ley de emergencia internacional (IEEPA) al calificar a Brasil como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”. En esta señala también que “los procesos judiciales contra el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro y sus partidarios constituyen graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil”. Ello le permite obtener la base legal para imponer sanciones unilaterales como los aranceles.

El viernes 1° de agosto Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria. En la audiencia el exmandatario tomó la palabra para presentar su apelación y, como era de esperar, no solo se declaró inocente, sino que dijo que la decisión tenía una base política y no precisamente jurídica y que políticos poderosos, entre los que citó a Gustavo Petro y a Iván Cepeda, estarían involucrados en los hechos. Es la primera vez que un presidente es condenado en Colombia.

La semana pasada, el Embajador electo por Trump en Argentina, Peter Lamelas, declaró en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado no solo que seguirá apoyando la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y su reelección, sino que se asegurará de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece, luego de acusarla de encubrimiento en el ataque terrorista a la AMIA y decir que está bajo arresto domiciliario “debido a cierto favoritismo político que existe allí” pues está procesada y declarada culpable de fraude.

Antecedentes

Al expresidente Uribe le salió el tiro por la culata cuando en 2012 denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos luego de que Cepeda sostuviera que el exmandatario tenía vínculos con el paramilitarismo, responsable de miles de muertes de civiles durante el conflicto armado.

El magistrado José Luis Barceló, quien acogió la denuncia de Uribe, no encontró pruebas por lo que, en 2018, la Corte no solo determinó que no había indicios de delito por parte de Cepeda, sino que ordenó investigar al expresidente por enviar a emisarios para que manipularan a testigos a su favor y en contra del senador. En agosto de 2020 Uribe tuvo que renunciar al escaño que ocupaba como senador desde 2014 y pasó a prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema. El caso pasó a la justicia ordinaria y, cinco años después, Uribe fue condenado el viernes en un veredicto histórico para Colombia.

Durante el gobierno de Uribe tuvieron lugar los denominados “falsos positivos”. Solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensas en el marco de la denominada “seguridad democrática” impulsada por Álvaro Uribe. En efecto, en abril de 2020 tuvo lugar la primera audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del Acuerdo de Paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ella, un general del ejército, otros nueve funcionarios militares y un civil reconocieron haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y de haberlos presentado como combates con rebeldes.

Los oficiales contaron que habían participado en una estrategia deliberada en la que reclutaron a colombianos de a pie, muchos de ellos estudiantes y campesinos pobres, la mayoría entre 25 y 35 años, con la promesa de empleos; luego los mataron y reportaron los fallecimientos como de guerrilleros caídos en combate. En la mencionada audiencia, Néstor Guillermo Restrepo, quien fuera cabo del ejército, señaló: “Quiero que el mundo sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo”.

Uribe niega cualquier vinculación con los crímenes, asegura que se trata de “casos aislados” y niega también que el Ejército haya llevado a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato, afirmación que los familiares de las víctimas consideran falsa. Por ello, el objetivo es establecer quién dictó las órdenes en la cadena de mando. Sin embargo, la actual investigación de la magistrada Sandra Heredia, no tuvo como objetivo determinar la responsabilidad del expresidente Uribe sobre este delito, sino simplemente investigarlo por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Es evidente que Uribe no es ajeno al quehacer de los paramilitares, pero también, que no es el único. En marzo de 2020, el relator especial para los derechos humanos de la ONU, Michel Forst dijo que, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, Colombia seguía siendo “el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se habían disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”.

En el informe Forst señaló que “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques”. Asimismo, advirtió que “cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”. Forst señaló que el gobierno colombiano, en tiempos del presidente uribista, Iván Duque, no le permitió ingresar al país para concluir el informe que presentó en esa oportunidad ante el Consejo de Derechos Humanos.

En enero de 2020 surgieron denuncias que vincularon a Urbe con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008. De ser cierto, algunas analistas consideran que las acusaciones representarían la última de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada “guerra contra las drogas” emprendida por Estados Unidos y Colombia, como un pretexto falso para justificar décadas de militarización.

La reacción del gobierno estadounidense

El primero en atreverse a juzgar a la justicia colombiana por el fallo emitido contra Álvaro Uribe fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En su cuenta de X expresó que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.

A renglón seguido, el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, expresó su preocupación por el fallo contra el exmandatario colombiano. Landau se atrevió a decir que la justicia se había visto manchada en Colombia por la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe. Advirtió que la instrumentalización de los sistemas judiciales para atacar a adversarios políticos representaba una de las tendencias más preocupantes de nuestro tiempo. En un acto de descalificación de la justicia colombiana sentenció: “Nuestras diferencias políticas deberían resolverse en las urnas, no en los tribunales”, sugiriendo la falta de imparcialidad de la justicia colombiana.

Como si fuera un profesor de secundaria, dijo que “los fiscales y jueces deben garantizar que la ley se aplique de forma neutral a los adversarios políticos. Y en un acto de grosera injerencia, añadió que el país cuenta con “una orgullosa tradición de independencia judicial, por la que muchos jueces han pagado con sus vidas”. Sin embargo, lamentó que esa herencia se vea ahora comprometida por la sentencia contra el exmandatario. Finalizó diciendo que, como amigo de Colombia, esperaba y confiaba en que las cortes de apelaciones colombianas pondrán fin a “este abuso procesal y judicial”.

A las voces del Ejecutivo estadounidense se sumaron las de los senadores republicanos seguidores de Trump, de origen colombiano Rubén Gallego y Bernie Moreno, quienes viajarán a Colombia en dos semanas para “tener un cara a cara” con el presidente Gustavo Petro y ver cómo pueden supervisar el desarrollo de la democracia y garantizar las elecciones presidenciales en mayo del próximo año. El senador republicano Rick Scott aseguró que Álvaro Uribe está siendo víctima de una persecución judicial terrible como resultado de la implementación de políticas del presidente Gustavo Petro, a quien calificó de criminal y extremista. Por eso, dijo, es muy importante que los Estados Unidos, la comunidad internacional apoyen al presidente Uribe y la lucha por la libertad y democracia”, aseveró. Esa misma postura adoptó el congresista republicado Mario Díaz-Balart, quien calificó la decisión judicial como una “cacería de brujas”, que obedecería a una ideología política de izquierda y no a un trabajo juicioso de revisión de pruebas.“

Hasta antes del triunfo de Gustavo Petro en 2022, Colombia era el aliado más estrecho de Estados Unidos. En 2009, bajo el mandato de Uribe, se autorizó la instalación de siete bases militares en territorio colombiano y fue el primer país latinoamericano en ser socio global de la OTAN desde 2018. El 23 de mayo de 2022, seis días antes de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el expresidente Biden oficializó la declaración de Colombia como aliado principal extra de la OTAN, lo que le permite al país acceder a material bélico estadounidense y recibir préstamos para equipos y materiales de investigación. Así mismo, tendría privilegios en trámites de compras de tecnología espacial y podría participar en proyectos cooperativos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

La respuesta de Colombia

Tras los comunicados de Marco Rubio y Chistopher Landau, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia publicó un comunicado de apoyo a la actuación de la jueza Sandra Heredia, de forma similar al que emitió el Supremo Tribunal Federal de Brasil en apoyo al magistrado Alexandre de Moraes relator del juicio del expresidente Jair Bolsonaro acusado por los crímenes de tentativa de golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho democrático y organización criminal.

En él, la CSJ rechazó las injerencias indebidas y las expresiones de voces que sugieren que las decisiones adoptadas por los jueces no se ajustan a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Al respecto señaló que “ese tipo de afirmaciones no solo erosionan la credibilidad y la confianza pública en la justicia, sino que pueden poner en riesgo la vida y la integridad de los jueces y magistrados encargados de resolver los casos”. Asimismo, hicieron un llamado a los diferentes líderes políticos y de opinión, y a la sociedad en general a ponderar sus expresiones, y a las partes a las que conciernen directamente los procesos, a manifestar sus desacuerdos en el marco del debido proceso garantizando el respeto por la autonomía y la independencia judicial.

El presidente Gustavo Petro dijo, a su vez, que la postura de Estados Unidos afecta gravemente la autonomía de la justicia colombiana, por lo que le pidió a la Embajada de Estados Unidos en Colombia “no entrometerse en la justicia de mi país”. Agregó que “decenas de jueces magistrados, fiscales, han sido asesinados en su lucha contra el narcotráfico y las relaciones del narcotráfico y el Estado colombiano.

Colombia tiene un largo camino que recorrer. La defensa de Uribe apelará y el caso podría llegar a la Corte Suprema. Estados Unidos, en alianza con los sectores de la derecha colombiana continuarán interfiriendo en la justicia, especialmente porque estos hechos tienen lugar en un escenario electoral.

“El mundo en foco” es la columna quincenal de Ariela Ruiz Caro para Mira: Feminismos y Democracias. Ariela Ruiz Caro es economista con maestría en procesos de integración económica y consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales en la CEPAL, Sistema Económico Latinoamericano (SELA), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), entre otros. Ha sido funcionaria de la Comunidad Andina, asesora de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR y Agregada Económica de la Embajada de Perú en Argentina.